Il New York Times ha celebrato i sette edifici di Milano di livello internazionale. Ma Domus non ci sta. Queste sono le 10 gemme trascurate dal celebre quotidiano americano.

Vuoi sostenere Milano Città Stato? Offrici due caffé al mese: potrai leggere tutti gli articoli senza pubblicità. Clicca per scoprire come fare

La sfida di Domus: le 10 gemme architettoniche di Milano che non troverete sul New York Times

#1 Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana

«Il cardinale Federico Borromeo iniziò la costruzione nel 1609 di un palazzo destinato a ospitare una delle più importanti istituzioni culturali di Milano. Tra le sue mura: un’Accademia, una pinacoteca e una biblioteca che Galileo Galilei avrebbe presto definito “l’eroica et immortal libreria”. (…) La grande Sala Federiciana, con i suoi due ordini di librerie lignee e il soffitto a volta a botte, è quasi iconica quanto la “Wunderkammer” del cardinale Settala o la Canestra di frutta di Caravaggio, esposte nella galleria.»

#2 Grattacielo Pirelli (Torre Pirelli)

«Il Grattacielo Pirelli di Gio Ponti è stato per quasi 80 anni l’edificio più alto di Milano. È diventato il simbolo di una città moderna e in crescita. (…) Con i suoi 127 metri di altezza, l’edificio sembra incarnare l’idea di Ponti secondo cui “l’architettura è un cristallo”. Questa nozione si riflette nelle estremità nettamente rastremate scolpite dallo “scuretto” a tutta altezza e nella soletta di copertura, visibilmente staccata dal volume principale dell’edificio.»

#3 Grattacieli di Citylife

«CityLife rappresenta uno dei più grandi progetti di riqualificazione urbana all’interno del tessuto urbano milanese, insieme a quelli di Porta Nuova e del quartiere di Porta Romana, ancora in fase di sviluppo. (…) Il “Dritto” è la Torre Allianz di Arata Isozaki e Andrea Maffei (2015); lo “Storto” è la Torre Generali di Zaha Hadid Architects (2019); e il “Curvo” è la Torre PwC di Daniel Libeskind . A breve si aggiungerà lo “Sdraiato” – CityWave, progettato da BIG – Bjarke Ingels Group – che, con il suo sviluppo orizzontale, fungerà da porta d’accesso a questo nuovo pezzo di Milano.»

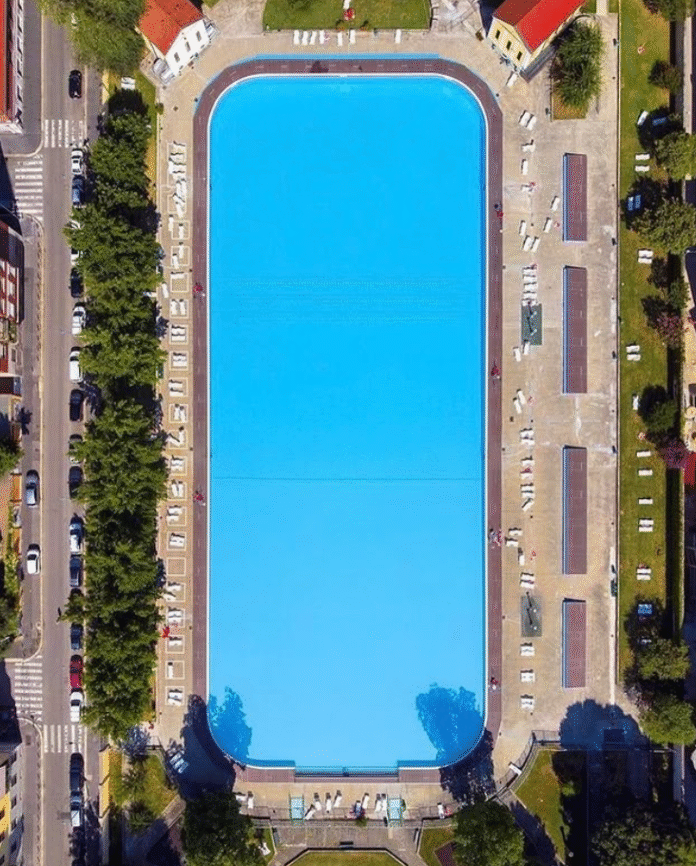

#4 Piscina Guido Romano

«Inaugurata nel 1929 in Città Studi, la piscina Guido Romano può essere definita un parco architettonico, seppur acquatico. Originariamente parte di una più ampia strategia di modernizzazione della città, il parco scolastico “Casa del Sole”, (…) attorno all’acqua si trovano le forme scenografiche dell’edificio principale originale (ora una stazione di polizia locale), due padiglioni ausiliari con colonne e frontoni e una serie di bassi blocchi di servizio che un tempo fondevano pergolati, porticati e finestre orizzontali.»

#5 Monte Stella e Qt8

«Il Monte Stella fu creato alla fine degli anni ’40 utilizzando le macerie dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e le demolizioni finali dei bastioni spagnoli di Milano. (…) Nelle vicinanze si trova il QT8 (Quartiere Triennale Ottava, o Quartiere Sperimentale della Triennale di Milano), sviluppato dal 1945 al 1954 sotto la direzione di Piero Bottoni. Il Monte Stella faceva parte di questo quartiere visionario, che fungeva da laboratorio vivente per esperimenti abitativi orientati al futuro – tra lunghi isolati residenziali e gruppi di case minime – dove la Milano del futuro di allora veniva immaginata e testata.»

#6 Casa a tre cilindri

Tullio Quaianni

«Tre volumi cilindrici, ciascuno alto tre piani, sospesi su un unico pilastro a forma di “fungo” e situati a San Siro. A livello del suolo, lo spazio verde condiviso scorre sotto i cilindri e riappare sulle terrazze dei tetti. I servizi sono concentrati in un nucleo centrale, mentre il concetto strutturale consente la massima flessibilità sia nella disposizione degli interni che nelle facciate. Ogni appartamento – che occupa una delle tre superfici circolari per piano – è sostenuto da un unico grande pilastro cavo e attraversabile al suo interno, da cui lo spazio domestico si irradia verso l’esterno, sostenuto da solette a sbalzo in cemento armato precompresso.»

#7 Il Monte Amiata

«A metà degli anni ’60, Aymonino fu incaricato di elaborare un masterplan per un nuovo quartiere di edilizia popolare. Fece due scelte coraggiose: ignorare il contesto urbano esistente, che considerava di scarsa qualità, e invitare Aldo Rossi a progettare uno dei cinque edifici previsti. Il risultato fu un insieme di residenze, spazi commerciali e servizi che divenne un punto di riferimento culturale nell’architettura italiana e internazionale del post-moderno. Gli edifici più alti, dai toni rossi, con le loro forme complesse e scultoree, si sviluppano attorno a un famoso anfiteatro all’aperto e a due piazze triangolari. Accanto a essi si erge il lungo isolato porticato a tre piani, una delle opere più celebri di Rossi.»

#8 Istituto Marchiondi Spagliardi

«Costruita all’estremità occidentale di Milano, questa struttura era originariamente destinata a giovani con bisogni educativi speciali. L’Istituto Marchiondi è da allora diventato un simbolo del Brutalismo italiano, incarnandone i codici essenziali: elementi formali grezzi, con cemento e acciaio a vista, una forte missione sociale e la controversia che circondava un linguaggio architettonico audace, il brutalismo, spesso frainteso o criticato, almeno fino alla sua recente rinascita estetica. L’edificio è abbandonato da anni.»

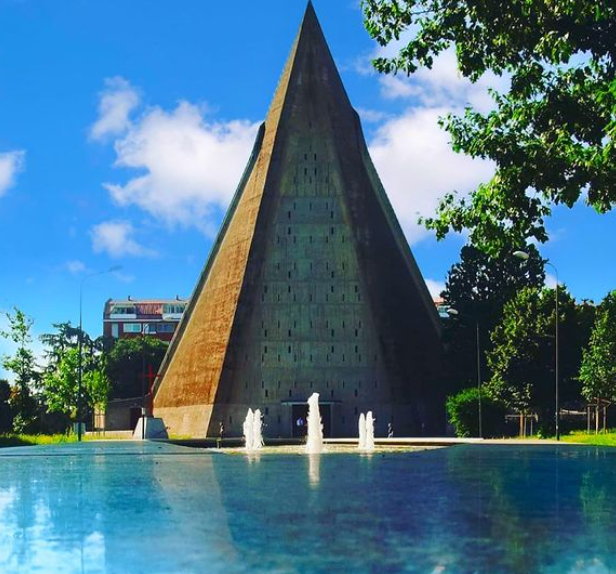

#9 Chiesa di San Giovanni in Bono

Chiesa San Giovanni Bono

«Arrigo Arrighetti può essere a tutti gli effetti considerato un servitore del design. Molte delle sue opere sono delle “icone incognite” di Milano: una, la torre modernista di Largo Treves, nel cuore di Brera, è stata recentemente demolita; un’altra, la Biblioteca Sormani, è stata una compagna di vita per generazioni di studenti e cittadini. Poi c’è San Giovanni Bono. Al centro di un complesso di edilizia popolare da lui progettato, Arrighetti ha collocato una chiesa dall’estetica radicale: il suo elemento più sorprendente è una grande vela di cemento che si erge dal piazzale antistante, traforata da inserti in vetro multicolore, mentre l’interno è modellato dall’incastro di tre distinti spazi liturgici.»

#10 Abbazia di Chiaravalle

Abbazia di Chiaravalle

«Bernardo di Chiaravalle la fondò nel 1135, fuori Porta Romana, sulla strada che conduceva a Roma, che oggi segna l’inizio dell’Autostrada del Sole (…). La storia dell’abbazia è lunga e travagliata dai periodi bui della religione e delle lotte di potere, ma è inscindibile dal paesaggio della campagna lombarda, così come da quello dell’Europa medievale e moderna. Al suo apice, ospitava 80 monaci. Il campanile che svetta tra i campi è databile tra il XIV e il XV secolo, (“Ciribiciaccola” lo chiamano, forse per i suoni delle cicogne che un tempo vi nidificavano) così simile a quelli cremonesi, anticipando le forme concepite a Milano dal Bramante, che però passerà dall’abbazia per dipingere un Cristo alla colonna.»

Fonte: DomusWeb

Continua la lettura con: I sette edifici di livello internazionale a Milano secondo il New York Times

MILANO CITTA’ STATO

Milano città stato è anche su Youtube: clicca qui per il canale con i video su Milano. Puoi iscriverti gratis: per te è un piccolo gesto, per noi ha grande importanza

Clicca qui per il libro di Milano Città Stato

Clicca qui per la guida: 50 LUOGHI ALTERNATIVI da vedere in ITALIA almeno una volta nella vita

Se vuoi collaborare al progetto di Milano Città Stato, scrivici su info@milanocittastato.it (oggetto: ci sono anch’io)

ENTRA NEL CAMBIAMENTO: Ti invitiamo a iscriverti alle newsletter di milanocittastato.it qui: https://www.milanocittastato.it/iscrizione-newsletter