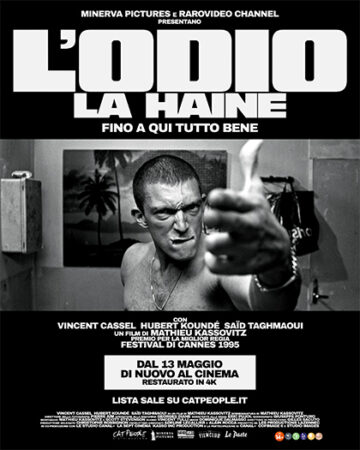

Il trentennale di La Haine, “L’odio”, capolavoro cinematografico del 1995 diretto con occhio tagliente e cuore pulsante da Mathieu Kassovitz, non rappresenta una mera ricorrenza nostalgica per gli amanti del cinema. Al contrario, la sua forza profetica e la sua disarmante attualità risuonano con un’eco cupa e persistente nelle cronache recenti che scuotono la vibrante metropoli di Milano. Quel pugno nello stomaco in bianco e nero, che radiografava con lucidità spietata le ferite purulente delle banlieue parigine, il senso di alienazione, la rabbia sorda e la frustrazione strisciante di una generazione relegata ai margini, sembra trovare inquietanti parallelismi nelle dinamiche sociali che serpeggiano anche nel tessuto urbano milanese.

Trent’anni dall’Odio: l’atmosfera di rivalsa delle banlieue parigina è arrivata a Milano?

# Una storia ancora attuale

Il film, con la sua estetica cruda e claustrofobica, amplificata dall’assenza di colore che accentuava il senso di oppressione e di intrappolamento, e con la sua narrazione tesa e inesorabile che culminava in un finale amaro e beffardo, ci consegnava un ritratto vivido e potente di un cocktail esplosivo di risentimento e di un profondo senso di esclusione sociale. Seguivamo le ventiquattro ore incandescenti di Vinz, Hubert e Saïd, tre giovani di diversa origine etnica uniti da un destino comune di marginalità e dalla rabbia incontenibile scaturita da un episodio di violenza poliziesca. La loro erranza senza meta, punteggiata da atti di microcriminalità, provocazioni e un latente desiderio di rivalsa, diventava metafora di una frattura insanabile tra le periferie dimenticate e un centro percepito come distante e indifferente.

Trent’anni dopo quella folgorante rappresentazione cinematografica, le dinamiche di marginalizzazione, il precario e spesso conflittuale rapporto tra alcune realtà urbane e le istituzioni, e la miccia innescata da episodi di violenza, reali o percepiti come tali, o da un diffuso sentimento di ingiustizia, sembrano riproporsi con una ciclicità allarmante, pur manifestandosi in contesti specifici e con sfumature proprie della realtà milanese. Le notizie che hanno popolato le pagine dei giornali e i notiziari televisivi nelle ultime settimane e negli ultimi mesi a Milano, che siano legate a episodi di criminalità giovanile che destano preoccupazione per la loro recrudescenza e per la loro efferata violenza, a tensioni sociali latenti che talvolta sfociano in scontri e proteste, o alle persistenti difficoltà di integrazione che incontrano alcune comunità, richiamano alla mente, con una forza inquietante, quella polveriera di risentimento e di disillusione che il film di Kassovitz metteva impietosamente in scena.

# Il problema non è la caduta, ma l’atterraggio

Certo, Milano non è la banlieue parigina, e sarebbe un errore grossolano e semplicistico sovrapporre pedissequamente due realtà così distanti geograficamente, culturalmente e storicamente. Il tessuto sociale milanese presenta una complessità e una stratificazione diverse, con le sue eccellenze economiche e culturali che la rendono un polo attrattivo a livello internazionale. Tuttavia, negare l’esistenza di sacche di marginalità, di quartieri percepiti come “altri”, di un disagio sociale che serpeggia tra le giovani generazioni e di un senso di distanza tra alcune fasce della popolazione e le istituzioni, sarebbe un atto di cecità colpevole.

Le cronache recenti di Milano, pur nella loro specificità, sembrano riflettere alcune delle dinamiche universali che L’odio aveva colto con lucidità profetica. La frustrazione di sentirsi invisibili, la mancanza di opportunità concrete per il futuro, la percezione di un’ingiustizia sistemica che penalizza alcuni gruppi sociali, il senso di abbandono da parte di uno Stato percepito come lontano e sordo alle esigenze delle periferie, sono sentimenti che, pur declinandosi in forme diverse, possono alimentare un terreno fertile per la rabbia e la violenza.

Il film di Kassovitz non offriva soluzioni semplici o consolatorie. Al contrario, ci poneva di fronte a un vicolo cieco, a un sistema che sembrava riprodurre incessantemente le condizioni del suo stesso fallimento. La celebre frase che ricorre nel film, “Un uomo che cade da un palazzo di cinquanta piani. Ad ogni piano, mentre precipita, non smette di ripetersi: ‘Fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene’. Il problema non è la caduta, ma l’atterraggio”, diventava una metafora potente di una situazione sociale apparentemente sotto controllo, ma in realtà sull’orlo del precipizio.

Non vi ricorda qualcosa di tremendamente e spaventosamente attuale?

# La violenza non è mai la risposta

La violenza, in tutte le sue forme, non è mai una risposta, ma spesso è il sintomo di un disagio più profondo, di un grido di aiuto inascoltato, di un senso di frustrazione che non trova altri canali di espressione. Ignorare questi segnali, minimizzare la portata di certi episodi o liquidarli come semplice “devianza” o “criminalità” senza interrogarsi sulle radici sociali e culturali che li alimentano, significa condannarsi a ripetere gli stessi errori, a ignorare quella polveriera sociale che L’odio ci aveva mostrato con tanta lucidità.

Milano, con la sua ricchezza e le sue opportunità, ha il dovere di interrogarsi sulle sue zone d’ombra, sulle sacche di marginalità che possono esistere anche in un contesto di prosperità. Ha il dovere di ascoltare le voci di chi si sente escluso, di comprendere le ragioni del loro malcontento e di agire con determinazione per costruire una società più equa e inclusiva, dove le opportunità non siano un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti.

Il ricordo di L’odio, a trent’anni dalla sua uscita, non deve essere un mero esercizio di memoria cinematografica, ma un monito potente e attuale. Ci ricorda che le ferite sociali, se ignorate e trascurate, possono infettarsi e generare conseguenze drammatiche. Ci spinge a guardare oltre la superficie patinata delle nostre città, a esplorare le pieghe nascoste dove il disagio e la frustrazione possono covare silenziose, pronte a esplodere.

La sfida per Milano, come per molte altre metropoli contemporanee, è quella di trasformare la rabbia in energia costruttiva, l’esclusione in inclusione, la frustrazione in speranza. È una sfida complessa e che richiede un impegno collettivo, un cambio di prospettiva che metta al centro la dignità di ogni individuo e la costruzione di una comunità realmente coesa e solidale. Perché, in fondo, la domanda che L’odio ci poneva ieri, con la sua forza brutale e la sua disperata lucidità, è la stessa che ci pongono, con accenti forse meno urlati ma non meno urgenti, le cronache di oggi: quanto siamo disposti ad ascoltare e a comprendere la rabbia che cova ai margini delle nostre città, prima che diventi una forza distruttiva inarrestabile? La risposta a questa domanda determinerà non solo il futuro delle nostre comunità, ma anche la qualità della nostra convivenza civile.

Continua la lettura con: Le zone rosse di Milano salgono a otto: succederà come con il Covid?

MICHELE LAROTONDA