In Italia il paragone immediato è con il ponte sullo Stretto di Messina, approvato in via definitiva nell’agosto 2025 e con cantieri previsti entro la fine dell’anno, al termine di un percorso iniziato con i primi progetti già nel secondo dopoguerra. Ma se guardiamo la mappa dell’Europa ci viene da chiederci: perché non realizzare una struttura simile per unire due continenti sullo Stretto di Gibilterra?

# Il Ponte sullo stretto di Messina: caratteristiche

Lo Stretto di Messina misura 3,3 chilometri nel punto più ridotto, con profondità non superiori ai 250 metri. Il ponte approvato dal governo italiano nell’agosto 2025 sarà il più lungo al mondo a campata unica sospesa, con torri alte 399 metri e collegamenti stradali e ferroviari per oltre 40 chilometri. Nonostante la distanza limitata, l’opera è considerata complessa per diversi fattori: la presenza di forti venti che condizionano la stabilità della struttura, correnti marine intense e contrapposte tra Tirreno e Ionio, l’elevato rischio sismico dell’area, i carichi eccezionali richiesti da una campata di oltre tre chilometri e la necessità di integrare gallerie e viadotti in un territorio già urbanizzato.

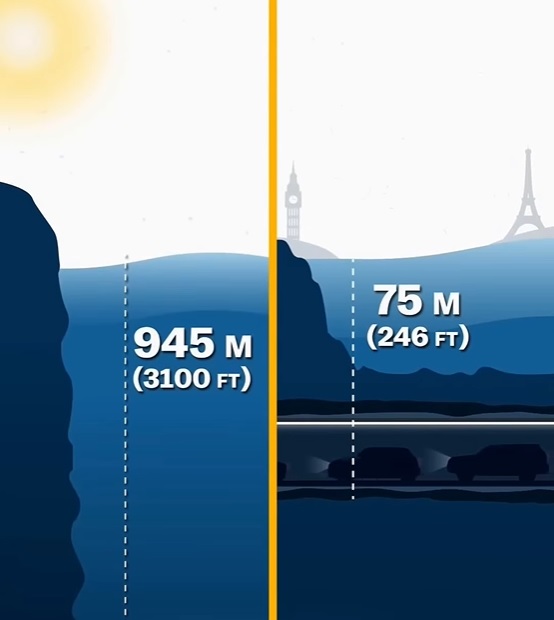

# Lo Stretto di Gibilterra: largo 14 chilometri e profondo 900 metri

Le difficoltà logistiche per il Ponte sullo Stretto sembrano irrisorie se lo si confronta a quello sullo realizzabile Stretto di Gibilterra. Il tratto di mare che divide Spagna e Marocco è largo 14 chilometri e raggiunge in alcuni punti profondità di 900 metri. La distanza è quattro volte maggiore e la profondità tripla rispetto allo stretto di Messina, con un contesto geologico più difficile. È evidente che la sfida sarebbe di ordine superiore rispetto a quella già estrema affrontata in Italia. Eppure non tutti si sono dati sconfitti. Anzi.

Leggi anche: La «Città dello Stretto»: la nuova metropoli che potrebbe sorgere al Sud

# Non un ponte, ma un tunnel!

Non un ponte, ma un tunnel. Anche perché il riferimento è quello della Manica che si estende per circa 37 chilometri sotto la superficie del mare, una distanza più che doppia rispetto a quella che servirebbe per lo Stretto di Gibilterra. E infatti l’idea di un tunnel sottomarino a Gibilterra risale agli anni Trenta, quando il governo spagnolo commissionò i primi studi tecnici. Le analisi misero in luce come il fondale fosse composto da rocce molto dure, con profondità incompatibili con le tecnologie allora disponibili. La proposta tornò ciclicamente negli anni Settanta e nei primi Duemila, quando Spagna e Marocco avviarono indagini geologiche congiunte attraverso enti pubblici specializzati. Nel 2003 le due sponde rilanciarono ufficialmente lo studio di fattibilità, ma i risultati confermarono la complessità estrema dell’opera. Nonostante l’interesse politico, nessuna di queste ipotesi arrivò mai a una fase di progettazione esecutiva, rimanendo limitata a valutazioni preliminari.

# Gli studi recenti e i costi stimati

Negli ultimi anni l’attenzione sul progetto è tornata. Nel 2023 i governi di Spagna e Marocco hanno stanziato 2,3 milioni di euro per nuove analisi geotecniche e aggiornamenti sul tracciato. Nel 2025 la Spagna ha annunciato un ulteriore studio di fattibilità per un tunnel ferroviario di circa 60 chilometri, con costi stimati tra i 6 e i 7,5 miliardi di euro. Alcune ipotesi mediatiche hanno indicato il 2030 come anno simbolico per l’apertura, in coincidenza con i Mondiali di calcio organizzati da Spagna, Portogallo e Marocco. Tuttavia si tratta di scenari mai confermati da atti ufficiali. A oggi non esiste alcun progetto approvato, né una reale pianificazione operativa, ma solo studi teorici di carattere esplorativo.

# Limiti strutturali e ambientali

Gli ostacoli restano immutati. Lo Stretto di Gibilterra presenta correnti forti e variabili generate dall’incontro tra Atlantico e Mediterraneo, che rendono instabili le condizioni di costruzione. Le profondità, dieci volte superiori a quelle affrontate nel Tunnel della Manica scavato a 75 metri sotto il mare, moltiplicano i costi e la difficoltà delle perforazioni. L’area è inoltre sismicamente attiva, con potenziali rischi per la stabilità di qualsiasi infrastruttura a lungo termine. Anche i paragoni con i ponti più lunghi al mondo non reggono: il viadotto Danyang–Kunshan in Cina si estende per 165 chilometri, ma in gran parte su terra e lagune, in condizioni molto meno critiche. Tutti questi elementi spiegano perché, a quasi cento anni dalle prime ipotesi, il collegamento tra Europa e Africa rimanga un progetto irrealizzato. Forse per sempre.

Continua la lettura con: Il ponte marino più lungo del mondo: in Italia cosa potrebbe collegare?

FABIO MARCOMIN